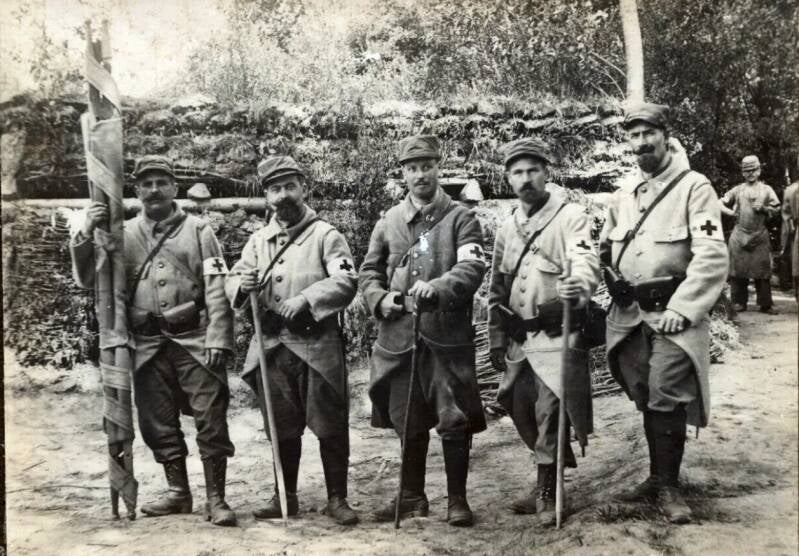

Le poste de secours

Août 1914. Quand sonne le tocsin de la déclaration de guerre, la Croix-Rouge française se prépare depuis des décennies à soutenir l’effort du Service de santé de l’armée auprès des malades et blessés militaires. C’est son rôle premier, celui pour lequel la Croix-Rouge a été créée après la bataille de Solferino.

Mobilisées dès les premiers jours de la mobilisation en août 1914, les trois sociétés qui composent la Croix-Rouge Française – SSBM, ADF, UFF - mettent en place hôpitaux auxiliaires et des infirmeries et cantines de gare, mobilisent les infirmières qu’elles ont formées et développent de nombreuses actions sur tout le territoire.

Croix rouge française, bijou des alliés

Il est institué en juillet 1916, à l'initiative de Maurice Barrès dont la démarche va être appuyée par d'autres députés (décret d'application en décembre de la même année, complété en 1917 et 1921): c'est un simple morceau de ruban aux couleurs spécifiques surchargé d'une étoile d'émail rouge (à l'origine, ce ruban devait devenir celui de la future Médaille Commémorative de la guerre en cours). Cet insigne est destiné à distinguer les militaires français blessés ou réformés à la suite d'une blessure ou d'une maladie contractée entre 1914 et 1918. On le rencontre parfois sur la médaille commémorative 1914-1918, une agrafe spécifique ayant même été fabriquée.

Authentique fanion d'antenne de secours

Lorsque les blessés arrivent enfin au poste de secours de bataillon, signalé par un fanion à croix rouge, ce n’est pas vraiment un havre de paix. Il s’agit d’un réduit creusé dans les parois de la tranchée de repli, étayé et recouvert de rondins et d’une couche de terre ou de cailloux.

Comme les autres abris des tranchées, il a pu recevoir le surnom de « cagna* ». Il faut souvent y descendre pour trouver une « salle » pour les blessés mitoyenne avec le logement des médecins.

Après une attaque, cet espace est saturé par l’arrivée à la fois des blessés couchés et des «petits blessés », qui, en l’absence de régulation, se bousculent à l’entrée. Quelques infirmiers et un médecin auxiliaire se démènent sous les ordres d’un médecin aide-major de 2e classe, c’est-à-dire la plupart du temps un médecin mobilisé.

Caisson isotherme

Probablement pour le transport du sang vers les Hôpitaux ou poste de secours de l'arrière front …

La première transfusion sanguine de la guerre

16 octobre 1914 à l’hôpital de Biarritz.

Le caporal du 45ème régiment d’infanterie Henri Legrain, originaire de Villers-Cotterêts, a été rapatrié du front à l’hôpital de Biarritz. Gravement blessé à la jambe, exsangue, menacé de gangrène, il n’est pas en état de subir l’amputation qui s’avère nécessaire. Pour procéder avec quelque espoir à l’opération, il faudrait pratiquer une importante transfusion de sang et donc trouver d’urgence le volontaire qui accepterait de donner son sang dans les conditions difficiles de l’époque c’est-à-dire par la méthode du « bras à bras ». Cette technique consistait à relier une artère du donneur à une veine du receveur par une canule ou une suture avec comme conséquence pour le donneur la perte de son artère radiale. Henri Legrain a pour voisin de lit, Isidore Colas originaire de Bannalec en Bretagne, soldat au 3ème régiment d’artillerie de Vannes, lui aussi blessé à la jambe par des éclats d’obus. D’abord soigné à l’arrière dans un état grave, il poursuit sa convalescence à Biarritz.

Isidore Colas n’a aucune hésitation.

Malgré des souffrances encore vives et le risque encouru il accepte de se dévouer pour ce voisin de lit qu’il ne connaît pas. Le médecin l’a prévenu : ce sera douloureux et sans aucune anesthésie. Allongé à côté de son camarade d’infortune, il subit sans broncher la dénudation chirurgicale de l’avant-bras gauche pour la transfusion directe au moyen d’un tube en argent. Cela se poursuit pendant toute la durée de l’intervention, soit près de deux heures.

L’opération se termine avec succès, Henri Legrain sera sauvé grâce au dévouement de son camarade. Ce fut l’origine d’une longue et émouvante histoire d’amitié.

Tablier de chirurgien

La chirurgie est sans doute la discipline qui a le plus progressé, mais par le l’obligation d’organisation et la coopération avec échange des savoirs entre les pays. Les « gueules cassées » restent un symbole de la première guerre, ils ont permis l’essor d’une chirurgie maxillo-faciale reconstructrice. En règle générale, la chirurgie se fait de manière très précoce et souvent au poste de secours pour éviter l’infection des plaies. Toujours dans cette optique d’importants efforts ont lieu sur la stérilisation du matériel, sur l’irrigation continue des plaies, l’utilisation des antiseptiques dont le plus connu est la solution mise au point par Carrel et Dakin, et l’injection de sérum antitétanique. Un regroupement des connaissances de l’époque va permettre de doper l’anesthésie et la réanimation avec un meilleur suivi per et post opératoire.

Sur manches de chirurgien

Tamponnées "HM" Hôpitaux militaires

Veste de pyjama des hôpitaux militaires

datée de 1918 bureau médical du 43eme régiment d'infanterie

Sacs de médecin

Le panier à pansements

Suture chirurgicale

Garrot infirmier réglementaire

Commission de réception 24 aout 1896

la médecine réparatrice

D’abord débordé, le système de santé des armées va rapidement s’adapter pour prendre en charge chaque jour de la Grande Guerre les milliers de soldats blessés sur le front. Au plus près des bombes et des rafales de mitrailleuses comme à l’arrière, des chirurgiens, des internes et des étudiants en médecine mobilisés vont sauver de nombreuses vies et tenter de réparer du mieux possible des corps meurtris et mutilés.

Bilan des blessés de guerre :

600.000 invalides :

300.000 mutilés et amputés

42.000 aveugles

15.000 gueules cassées

100.000 traumatisés psychologiquement

Pendant la guerre et après guerre, un essor considérable a été donné aux appareils de prothèse pour remédier aux mutilations des yeux, des membres supérieurs et inférieurs.

Prothèse de jambe droite

Cette prothèse a appartenu au soldat de 2eme classe Jean Louis RIOU, né le 18 aout 1898 dans le Finistère, et incorporé dans le 128eme régiment d'infanterie le 1er mai 1917. Il n'avait pas encore 19 ans (18 ans 8 mois et 12 jours exactement). Il est transféré dans le 129eme régiment d'infanterie le 29 juin 1918 à l'âge de 19 ans et 10 mois. Gravement blessé à la jambe droite et au bras droit le 24 juillet 1918 à SOISSON, par des éclats d'obus, à l'âge de à peine 20 ans, il perdra sa jambe….

Tire bouchon pour fiole de pharmacien

Pansement individuel modèle 1894

Pansements du commerce

Laboratoires MERAM, crées en 1903

Laboratoires BRUNEAU crées en 1909

Fait notamment partie de l’équipement de secours de la ligne de chemin de fer ”Paris _ Lyon _ Marseille

Brassards de brancardier, tamponnés par le ministère de la guerre

Brassard Union des femmes de France

L'Union des femmes de France (UFF) est une association d'aide humanitaire française fondée en 1881. Elle participe à la création d'hôpitaux auxiliaires dans les territoires ; attachés à l'armée en temps de guerre, ces derniers se consacrent des actions de santé en temps de paix.

Brassard d'aumônier

Registre des décès

Les chiens ....

100 000 chiens de guerre vivaient aux côtés des soldats, souvent dressés pour retrouver les blessés sur les champs de bataille. D’autres animaux partageaient le sort des combattants sans être impliqués dans les opérations militaires. Ainsi, des chats, des chiens, et même des chèvres ou des cochons, étaient gardés dans les tranchées ou sur les navires de guerre comme animaux de compagnie. Certains sont devenus les mascottes de leurs régiments !

Ce collier de chien, poinçonné de la manufacture d'armes et cycles de Saint Etienne (ManuFrance depuis 1911) est équipé d'une clochette artisanale dont la coupelle est un élément d'une fusée d'obus français modèle 1889, et le battant est une balle règlementaire modèle 1886 (fusil Lebel).