La religion

Les soldats sont nombreux à avoir fait appel à Dieu pendant la guerre. On en retrouve peu de traces dans leurs lettres, peut-être parce qu'ils ne voulaient pas faire part à leurs proches de leurs sentiments intimes. Ce sont plutôt les médailles et les petits objets pieux retrouvés sur les corps qui l'attestent.

Les témoignages indirects d'aumôniers militaires racontent aussi la piété des soldats.

La foi était un soutien majeur pour les soldats pour surmonter la peur de la mort et contribuait à entretenir leur moral, quelle que soit la forme de leur croyance. Ils cherchaient un Dieu du réconfort, ou encore des intermédiaires entre eux et Dieu, comme les Saints, la Vierge Marie, Jeanne d'Arc ou Thérèse de Lisieux.

L'aumônier

En application de la loi de 1880, ce sont initialement les prêtres agrées par le ministère de la Guerre pour servir comme aumôniers militaires en temps de guerre, à l’exclusion de tous autres. A la mobilisation, ces titulaires du « brevet d’aumônier de mobilisation » rejoignent d’office leurs affectation (à la condition bien sûr qu’ils soient aptes à servir sur le front). En août 1914, la montée en puissance de l’armée révèle vite la carence de la représentation religieuse : à la fin du mois, seuls 84 aumôniers sont en poste avec la charge immense de plusieurs millions de combattants… C’est démentiel ! Malgré le recrutement immédiat de quelques prêtres pour tenter tant bien que mal de combler ce vide, le besoin reste trop important.

La croix pectorale

Portée en permanence par l'aumônier

c’est la croix réglementaire modèle 1854. Cependant, des aumôniers prendront la liberté de porter des modèles différents. Le plus souvent, ce sera des croix d’oblats, autrement dit de missionnaires. C’est le modèle de croix le plus répandu après la croix règlementaire modèles 1854.

La croix pectorale est accrochée à un ruban noir liseré orange en début de guerre. Il sera vite remplacé par un cordon de même couleur, encore utilisé par l’aumônerie française aujourd’hui.

la croix pectorale règlementaire modèle 1854

Croix pectorale Aumônier armée de terre. En argent ciselé et émaillé modèle 1854. Etoile et couronne de lauriers en argent. Cordon réglementaire noir à liseré orange. Hauteur 8cm.

Le père Daniel BROTTIER est né à la Ferté Saint Cyr dans le Loir et Cher le 7 septembre 1876.

Lorsque la guerre éclate, et bien qu’il soit exempté à cause de maux de tête insupportables, Daniel BROTTIER se porte volontaire comme aumônier militaire. Avec le père TRILLES, il veut créer un corps d’aumôniers volontaires en première ligne, les aumôniers militaires devant normalement rester à l’arrière dans les hôpitaux. Le député Albert de MUN soumet l’idée au Président du conseil, René VIVIANI, qui donne son accord.

Du 26 août 1914 au 20 mai 1919, il est rattaché à la 26ème division d’infanterie et œuvrera en Lorraine, dans la Somme, à Verdun et dans les Flandres.

L'aumonier de la cagna

Bien dans le style de l'époque 1916, outre la soutane de terrain, et le casque spécial aumônier, non réglementaire, casque du régiment souvent modifié par les fidèles, il porte notamment la croix réglementaire modèle 1854 et son cordon, le masque à gaz de type M2, dans le dos, la musette modèle 1892 et le bidon de1 litre modèle 1877 avec son quart. Le brassard d'infirmier, (le même que les officiers) et l'étole. il est décoré de la croix de guerre et de la médaille militaire. Bien évidement, sur le terrain, les médailles ne sont pas portées. Dans la main droite, il tient un livre de messe, dans la main gauche, la canne, traditionnelle avec le serpent enroulé. Au dessus des décorations, l'insigne de la croix rouge, portée généralement par les infirmières et le personnel soignant.

Un chapelet de missionnaire catholique

Utilisé par l'aumônier pour l'extrême-onction

Ancien chapelet de missionnaire catholique composé de perles sculptées en bois . Les grains du chapelet se séparent en cinq dizaines destinés à méditer les mystères, qui sont des évènements fondamentaux de la vie de Jésus Christ et de la Vierge Marie. La branche terminale se compose de quatre grains sculpté . Enfin, nous retrouvons le crucifix en métal et bois.

Le chapelet est traditionnellement un objet de méditation et de prière.

Authentique étole d’aumonier militaire

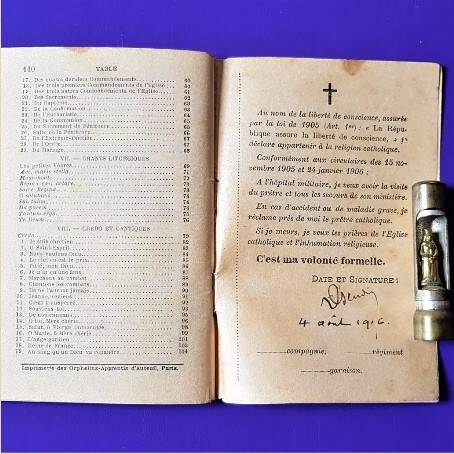

Le petit paroissien du soldat

Manuel religieux du soldat français pour l’usage uniforme de l’armée

Les vierges de poilu

Parmi les objets religieux apportés par les poilus dans les tranchées, la fameuse "vierge de poilu" occupe une place importante. Destinée à protéger le poilu de la mort, cette petite statuette de 2cm de haut était parfois cousue dans l'uniforme pour ne pas être perdue.

Le petit chapelet personnel

Mini chapelet,souvent porté autour du cou comme un bijou

Cœur sacré de Jésus, espoir et salut de la France

A partir de 1915, L’Œuvre des Insignes du Sacré-cœur a distribué à la population et aux soldats du front insignes et drapeaux. Pour la totalité du conflit, ces distributions représenteront douze millions d’insignes, plus d’un million cinq cent mille fanions, trois cent soixante quinze mille scapulaires et plus de trente deux mille drapeaux...

Pendant la guerre, 12 millions d’insignes comme ceux-ci dessus aurait été distribués. Fait que l’on évoque peu, ce qui est regrettable, quand on connait la grande dévotion au Sacré Cœur de Jésus de l’armée française pendant ce conflit. Le gouvernement, profondément anticlérical (ce qui n’est pas du tout le cas de son armée), les fera interdire en juillet 1917. Des peines de prison et des amendes sont encourues pour ceux qui ne suivront pas cette note. Cela n’empêchera pas bon nombre d’irréductibles de continuer à les porter sur la capote.

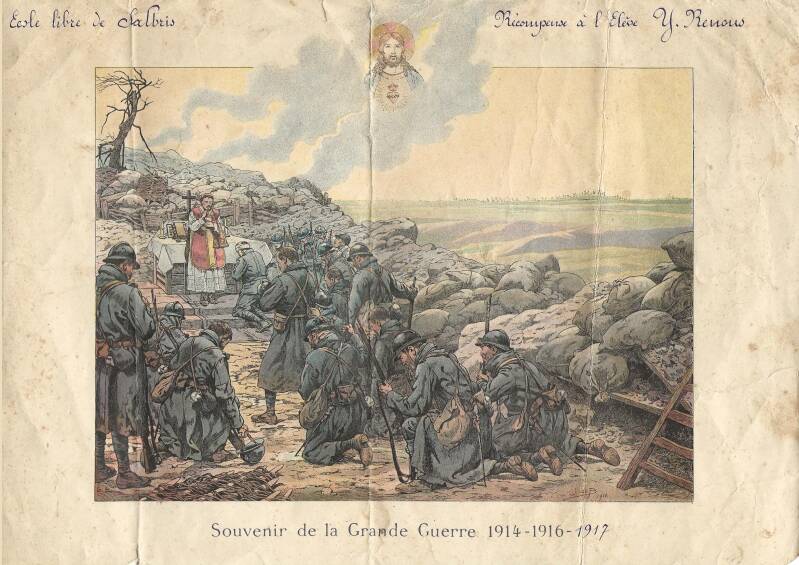

Jolie image donnée à l'école

Offerte par l'instituteur à l'élève Yvonne Renous en 1917 pour ses bons résultats scolaires

Cousus ou accrochés à l'intérieur de l'uniforme, de petits drapeaux ( ci dessous) sont sensés protéger le combattant grâce à la devise "Cœur de Jésus Sauvez la France" et à la représentation du Sacré Cœur du Christ.

Petite médaille de la vierge en aluminium